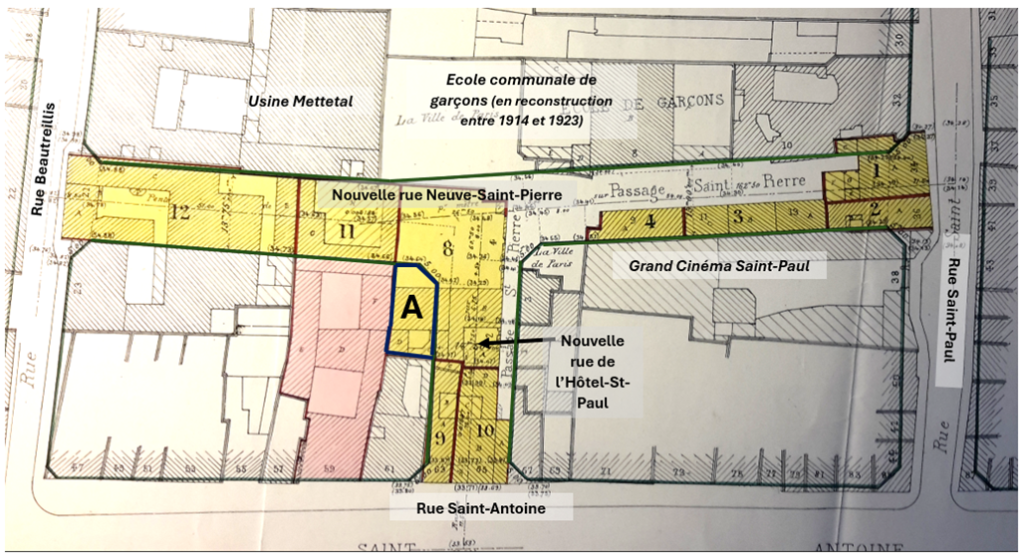

La transformation du passage Saint-Pierre[1] mise en œuvre par la municipalité parisienne entre 1910 et le milieu des années 1920 visait à remplacer par deux nouvelles rues deux voies étroites, qui reliaient en angle droit la rue Saint-Paul et la rue Saint-Antoine. Élargies par la démolition des vieilles maisons qui bordaient l’ancien passage et, pour la partie venant de la rue Saint-Paul, prolongées jusqu’à la rue Beautreillis, ces nouvelles voies furent nommées rue Neuve-Saint-Pierre et rue de l’Hôtel-Saint-Paul[2]. Elles devenaient le terrain pour un projet d’urbanisme qui ne fut que très partiellement mené. Les deux immeubles de briques qui encadrent de part et d’autre l’entrée de la rue de l’Hôtel-de-Ville sur la rue Neuve-Saint-Pierre en sont aujourd’hui les seuls témoins marquants.

Sur le plan présenté ici, datant de 1912 ou 1913, avant que ne commencent les démolitions, les parties jaunes correspondent aux bâtiments abattus[3]. Tous étaient des maisons, immeubles ou vieux hôtels, certes insalubres et en mauvais état, mais où vivait et habitait une population nombreuse et le plus souvent pauvre. Elle fut bien obligée de les quitter. La nouvelle configuration des rues limitant les espaces de reconstruction possible, peu de ces gens purent revenir y vivre.

En effet, des maisons qui bordaient directement les deux voies étroites de l’ancien passage disparurent lors de leur élargissement. Le prolongement vers la rue Beautreillis détruisit lui aussi une partie de l’habitat existant, comme une saignée. Mais faute de prolonger la démolition du bâti existant plus en profondeur sur leurs bordures pour élargir l’aire de reconstruction, ces nouvelles rues demeurèrent finalement, sur une grande partie de leur longueur, bordées de pignons ou d’immeubles d’arrière-cours des propriétés mitoyennes en partie rognées. Le surcoût qu’auraient entraîné des expropriations supplémentaires n’était plus vraiment possible à un moment, l’après-guerre, où les finances municipales étaient à la peine. D’autre part, rue Neuve-Saint-Pierre, le nouveau cinéma Saint-Paul, l’école communale de garçons en cours d’agrandissement d’un côté, et l’usine Mettetal de l’autre, confisquaient déjà une grande partie de l’espace.

Le nouvel immeuble du 12 rue Neuve-Saint-Pierre

A l’orée des années 1920, les seules parcelles réellement constructibles étaient les deux qui faisaient angle au débouché de la rue de L’Hôtel-Saint-Paul sur la rue Neuve-Saint-Pierre.

De taille réduite, accentuée par l’obligation des pans coupés, la première (A sur le plan) était un terrain appartenant à la Ville de Paris qui avait été propriétaire de l’ancien bâtiment s’élevant auparavant à cet endroit, une très vieille demeure rasée depuis peu et qui abritait la crèche municipale. La parcelle était mitoyenne avec l’arrière du 61 rue Saint-Antoine, devenu immeuble d’angle après la démolition de ses voisins des numéros 63 et 65, abattus pour ouvrir la nouvelle rue de l’Hôtel-Saint-Paul sur la rue Saint-Antoine. Le terrain touchait aussi à l’arrière de la longue parcelle du 59 rue Saint-Antoine qui avait perdu une partie de ses bâtiments dans le percement de la rue Neuve-Saint-Pierre.

Le 22 août 1922 parut au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris l’annonce de la mise en adjudication de ce terrain communal, d’une superficie de 138 m² environ. La mise à prix était fixée à 500 francs le m², à laquelle s’ajouterait le remboursement des frais de remise en viabilité des abords, soit 21 653 francs. Des clauses et des conditions d’usage étaient également imposées à l’adjudicataire : le terrain devait être construit dans un délai de deux ans à compter du jour de l’adjudication par un bâtiment en « matériaux durs d’au moins deux étages sur rez-de-chaussée » qui devait « occuper toute la longueur des façades du terrain ». Surtout, les conditions de cession spécifiaient que les constructions élevées sur ce terrain ne pouvaient « en aucun cas être affectées à l’usage d’hôtel meublé », cette interdiction devant subsister « à perpétuité à titre de servitude »[4].

Comment expliquer cette restriction d’usage ? Déjà nombreux dans le quartier, les hôtels meublés logeaient des personnes souvent précaires et de passage. L’hôtel meublé, c’était « la possibilité de changer de résidence selon le travail qu’on [trouvait], puisqu’on [payait] à la semaine » ; on n’avait pas à prendre un loyer « qu’on aurait du mal à payer en cas de chômage, ni à acheter des meubles »[5]. Pour beaucoup de jeunes, mais aussi pour beaucoup d’étrangers arrivant nombreux dans ces années 1920 dans le Marais, l’hôtel meublé était la seule solution de logement. Contre cela, la municipalité voulait visiblement attirer ou au moins maintenir une population plus aisée, en capacité de payer des loyers réguliers et offrant une plus grande stabilité sociale pour tenter de contrer ainsi la paupérisation croissante du secteur.

Jérôme Bellat, architecte et promoteur

La parcelle fut enlevée, au prix de 69 150 francs, soit 100 francs de plus que la mise à prix, par Jean-Jérôme Bellat qui en devint le propriétaire le 7 novembre 1922[6]. Dès le 1er décembre suivant, il déposait une demande en autorisation de construire pour un immeuble de 7 étages[7].

Jérôme Bellat était architecte de profession et commençait à cette époque une carrière qui allait s’avérer fructueuse. Il fut l’un des représentants majeurs de l’Art déco dans l’architecture parisienne et construisit 56 immeubles de rapport entre 1919 et 1939[8], essentiellement dans l’ouest de Paris, et en particulier dans le 17e arrondissement. Il est notamment connu comme le bâtisseur de l’ensemble d’immeubles élevés à partir de 1928 entre la porte de Champerret et la rue de Courcelles, à l’emplacement des anciennes fortifications.

A ses talents d’architecte, Bellat ajoutait celui d’être un excellent promoteur et d’être devenu propriétaire d’un nombre important d’immeubles parisiens dont il fut le plus souvent le constructeur. Quelques mois avant celui de la rue Neuve-Saint-Pierre, c’est rue de Saussure (17e arr.) qu’il acquérait un terrain pour y bâtir un immeuble de 6 étages[9]. En 1923, il rebâtit ou construit au 29 rue Orfila (20e arr.) et au 42 rue Vanneau (7e arr.), parcelles qui lui appartiennent. En avril de cette même année, déjà propriétaire du 34 rue Michel-le-Comte, il agrandit sa parcelle en achetant à la Ville le terrain communal faisant angle avec la rue Beaubourg, et y fait construire, cette fois-ci par deux confères, Le Guen et Biault, un très bel immeuble art déco.

L’opération immobilière entreprise par Jérôme Bellat à l’angle des rues Neuve-Saint-Pierre et de l’Hôtel-Saint-Paul, certes modeste, s’inscrivait dans cette recherche d’opportunités et cette forme d’affairisme qui caractérisèrent sa carrière d’architecte. L’immeuble de 7 étages qu’il y construisit est assez similaire et représentatif de ses réalisations du début des années 1920[10]. Une façade en briques s’élève sur un rez-de-chaussée et un premier étage bâtis en béton, et les deux derniers étages sont sous combles. Quatre travées de fenêtres, dont une en bow-windows, s’ouvrent sur la rue de l’Hôtel-Saint-Paul. Une autre surmonte en encorbellement le pan coupé formant angle, et une unique travée éclaire l’étroite façade côté rue Neuve-Saint-Pierre. Les fenêtres sont surmontées de linteaux aux formes géométriques et les bow-windows sont portés par des consoles en forme de S caractéristiques de l’architecture Art déco. Les éléments de décors sont rares mais l’on trouve des consoles de linteaux de fenêtres en forme de grappe et de guirlandes de laurier[11].

Du premier au cinquième étage, on ne comptait qu’un seul et vaste appartement par niveau. Une annonce de 1929 les décrit ainsi : « Bel appartement 5 pièces principales, ensoleillées, sur rue, dernier confort »[12]. Les deux niveaux de combles étaient occupés par des chambres de bonne. La porte d’entrée de l’immeuble est placée sur l’extrémité, côté rue Neuve-Saint-Pierre, là où l’étroitesse du bâtiment interdit tout autre usage du rez-de-chaussée. Celui-ci est occupé, sur sa partie longue côté rue de l’Hôtel-Saint-Paul, par un espace dédié au commerce. Une porte placée à l’extrémité gauche, surmontée d’un linteau décoré d’une guirlande de feuilles, porte le numéro 2 rue de l’Hôtel-Saint-Paul. Il s’agissait peut-être de l’entrée de la boutique, avant que la division de celle-ci n’oblige à en ouvrir une seconde au centre de la façade. Cette porte sur la rue était aussi peut-être un accès vers un escalier aujourd’hui disparu qui menait aux chambres situées dans les combles et aux portes de service des appartements.

On voit aujourd’hui en rez-de-chaussée, dans la partie de la façade correspondant au pan coupé, un logement qui n’existait sans doute pas au moment de la construction de l’immeuble. La forme et l’encadrement des fenêtres, le modèle de garde-corps révèlent une modification relativement récente du rez-de-chaussée, ce logement ayant probablement été aménagé sur une partie de l’espace dévolue à l’origine aux boutiques. De même, l’encadrement de la porte d’entrée, qui devait être surmontée d’un linteau décoré de moulures similaire à celui de la porte placée au 2 rue de l’Hôtel-Saint-Paul, a visiblement lui aussi été alors remplacé par le simple linteau droit et les montants lisses que l’on voit aujourd’hui.

Les commerces

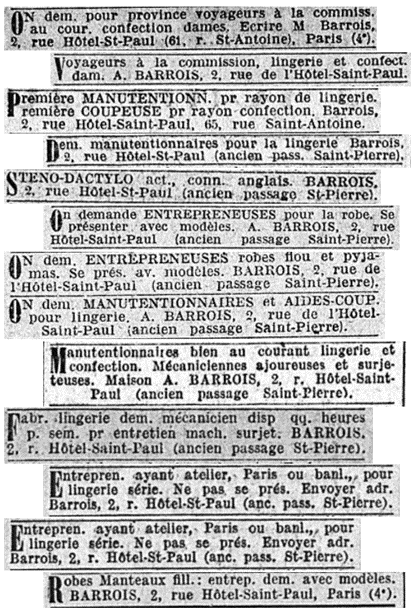

Les premières boutiques à s’installer en 1925 furent une boutique de « lingerie et confections » et un magasin d’alimentation ECO[13]. La première, simplement dénommée A. Barrois, était tenue par Alice-Marie-Alexandrine Barrois, précédemment installée 230 rue Saint-Denis. Plus qu’une boutique de vente au

détail, il semble bien au vu des annonces que publiait Mme Barrois, qu’elle était plutôt une grossiste en « lingerie classique et fantaisie, chemise, pantalons, jupons, cache-corsets, combinaisons, robes »[14], le tout sous le label Unis-France, marque garantissant le made in France à l’époque[15]. Ces annonces, qu’elle passait dans la presse parisienne mais aussi de province, visaient à la fois les fournisseurs potentiels, des « entrepreneuses pour la confection », susceptibles de lui présenter des modèles qu’elle achetait et faisait fabriquer, ainsi que des représentants, des « voyageurs à la commissions » chargés des ventes[16]. La crise économique qui frappe le pays au début des années 1930 eut sans doute raison de l’entreprise de Mme A. Barrois, épouse Dujacquier. Elle fut déclarée en faillite par un jugement du 15 juin 1934, étant alors sans domicile connu[17].

En 1925, l’autre partie du rez-de-chaussée était occupée par un magasin d’alimentation ECO. Cette épicerie faisait partie d’un ensemble de points de vente portant ce nom, placés en gérance et livrés par des entrepôts dépendant de la société Mielle, une « société d’épicerie à succursales multiples ». Elle s’était développée depuis Châlons-sur-Marne depuis la fin du XIXe siècle, étendant progressivement ses nombreux magasins dans l’ensemble du pays[18]. Le magasin d’alimentation ECO de la rue de l’Hôtel-Saint-Paul cessa son activité en 1928 et il semble que rien ne vint le remplacer. Et après la faillite et le départ de Mme Barrois en 1934, les annuaires de l’époque n’indiquent aucun successeur ni autre activité pour tenir commerce à cette adresse, cela jusqu’en 1944.

Cette année-là et jusqu’en 1948, plusieurs marchands de fruits, nommés Dru, Charron et Gaumel, se succédèrent dans l’une des boutiques, l’autre étant occupée entre 1946 et 1948 par un boucher-tripier, Baudin. De 1949 à 1952, encore une fois, plus aucun commerce n’est référencé dans l’immeuble. Des travaux sont alors peut-être entrepris dans l’aménagement du rez-de-chaussée et des boutiques.

En 1953 s’ouvrit un magasin de vêtements de travail, sous le nom de M.P.N, de M.V.N, puis enfin de M.V.P. Dans un secteur de Paris encore largement occupé dans les années 1950 et 1960 par l’artisanat et l’industrie, ce commerce put prospérer avant de fermer en 1973, marquant l’évolution du quartier vers un statut plus résidentiel.

En 1960, un nouveau marchand tripier, L. Chenal, occupa l’autre boutique. A partir de 1966, de nouveaux marchands fruitiers, M. El Beze, puis R. Graschel, et une crèmerie tenue par Mme Assaraf se partagèrent cet espace tout de même bien réduit. En 1975, ils étaient encore tous là [19].

(à suivre)

________________

[1] Sur l’histoire de l’ancien passage Saint-Pierre et de sa transformation, voir sur ce blog la suite d’articles parus entre mai 2018 et octobre 2020.

[2] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, Arrêté du Préfet de Paris du 6 juin 1922, approuvant la délibération du Conseil municipal du 29 décembre 1921.

[3] Les seules maisons de l’ancien passage et ayant leur entrée rues Neuve-Saint-Pierre et rue de l’Hôtel-de-Ville subsistant aujourd’hui sont les n° 19 et 21 rue Neuve-saint-Pierre. Les deux petites maisons des n° 1 et 3 rue de L’Hôtel-Saint-Paul furent démolies au cours des années 1950.

[4] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 22 août 1922.

[5] Françoise Cribier, « Une génération de Parisiens à deux époques de leur vie : itinéraires résidentiels et stratégies », Annales de la recherche urbaine, année 1989, Vol. 41, p. 42-50.

[6] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 24 novembre 1922.

[7] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 3 décembre 1922.

[8] Claude Somek. L’immeuble d’habitation parisien 1919-1939 : 6000 édifices de 4 étages et au-delà,

de Picardie Jules Verne, 2018, p. 227.

[9] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 26 mars 1926.

[10] Voir en particulier le 24 rue Gutenberg (1922) et le 25 rue de Saussure (1922).

[11] « Paniers de fleurs et de fruits (c’est LE motif Art Déco par excellence » avant que les motifs plus géométriques ne prennent le pas (voir https://www.architecture-art-deco.fr/ ).

[12] La Dépêche, 26 septembre 1929.

[13] La succession des commerces a été établie à partir de l’Annuaire du commerce Didot-Bottin, Paris, Firmin-Didot frères, années 1925 à 1975.

[14] Annuaire du commerce… op. cit. année 1926.

[15] Pour en savoir plus sur Unis-France, voir le site ANCMECA.

[16] L’Intransigeant, 31 mars 1925, 3 juillet 1925, 25 août 1925, Le Courrier, 1er octobre 1926, L’Est républicain, 3 novembre 1926, La Dépêche, 26 novembre 1929, L’Intransigeant, 29 mars 1933.

[17] L’Écho de Paris, 17 juin 1934, La journée industrielle, 17 juin 1934.

[18] La société Mielle et les magasins « les ECO ». En 1936, on comptait ainsi 2500 succursales ECO dans l’Est de la France (Excelsior, 10 juin 1936).

[19] A partir de 1975, l’Annuaire du commerce Didot-Bottin cesse de publier la partie de son annuaire nommée Liste des rues de Paris qui indiquait, classés par adresses, la liste de tous les commerces parisiens. Depuis le début des années 2000 au moins, c’est un seul commerce qui occupe le rez-de-chaussée de l’immeuble ; plusieurs commerces de bouche et traiteurs ou restaurateurs se sont succédé dans les lieux.