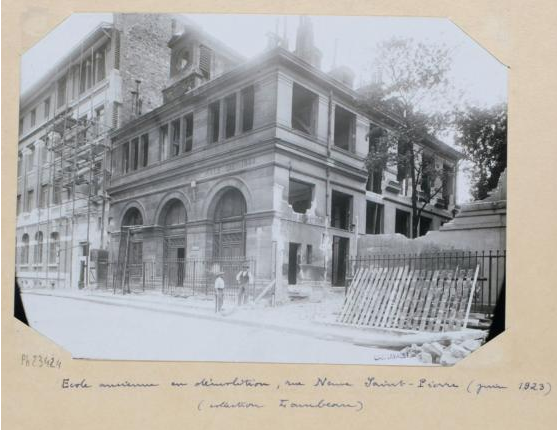

L’école élémentaire de la rue Neuve-Saint-Pierre va dans quelques années fêter ses cent ans d’existence. Officiellement inaugurée le 24 janvier 1924 au terme de travaux qui, interrompus par la Grande Guerre, durèrent plus de dix ans, la nouvelle école remplaça alors celle construite en 1845 dans ce qui était alors le passage Saint-Pierre. La photo ci-dessus, conservée dans les collections du Musée Carnavalet, montre un moment particulier et emblématique. A côté du nouveau bâtiment, où sur des échafaudages surmontant la porte d’entrée, des ouvriers s’activent encore sur le fronton sculpté portant les armes de la Ville de Paris, d’autres manient la pioche pour faire tomber les murs de la vieille école et dégager ainsi une cour pour sa « somptueuse » voisine [1].

Au début de ces années 1920, la construction de la nouvelle école primaire fut le point d’orgue de la transformation du passage Saint-Pierre en rue Neuve-Saint-Pierre. Mais c’est sur l’histoire de l’école qui la précéda dans la seconde moitié du XIXe siècle que l’on va d’abord s’arrêter.

La construction de l’école

C’est en 1843 que la Ville de Paris mit en œuvre un projet d’acquisition de terrains dans le passage Saint-Pierre pour « l’établissement d’une salle d’asile et d’une école de garçons »[2]. Le choix se porta sur une grande parcelle située côté sud de la partie du passage débouchant rue Saint-Paul, là où précisément se dressait l’église Saint-Paul jusqu’à sa démolition à la fin du XVIIIe siècle. Elle appartenait aux époux Vigour et fut acquise moyennant 66 500 francs par la Ville le 21 février 1844.

Quelles étaient la nature et la fonction des bâtiments qui occupaient alors ces terrains, dont le tracé nous est révélé par l’Atlas Vasserot et Bellanger[3]? On peut supposer que certains d’entre eux, notamment ceux longeant le passage, intégraient dans leur bâti des parties subsistantes de la maçonnerie de l’ancienne église. Une portion du terrain dégagée de toute construction était peut-être, à l’instar du 30 rue Saint-Paul à la même époque, un chantier de stockage pour du bois et d’autres matériaux.

La construction du bâtiment commença début 1845 après l’ « adjudication en cinq lots des travaux à exécuter » [4] et furent rapidement menés puisqu’à la fin de l’année, le comte Rambuteau, préfet de la Seine annonçait l’achèvement de « la salle d’asile et l’école simultanée de garçons établies dans le passage Saint-Pierre »[5]. Peu avant sa démolition, en 1924, Lucien Lambeau, de la Commission du Vieux-Paris, décrivait ainsi sa façade. Elle se composait d’un rez-de-chaussée « composé de trois portes à sommets circulaires, fermées par des menuiseries en losanges conçues dans le goût du temps de Louis-Philippe ». Un premier étage « éclairé par trois larges baies rectangulaires » divisées en trois parties séparées par des colonnes en pierre était surmonté d’ « un clocheton carré, en pierre, avec un cadran d’horloge , sous lequel cadran [était] un lourd et massif bas-relief de fleurs et fruits entourant les armes de la Ville de Paris. Au-dessus des portes étaient gravés les mots : Ville de Paris – Fondation municipale de 1844 « [6]

Les salles d’asile

Les salles d’asile, ancêtres de nos écoles maternelles, étaient des établissements « où les enfants de deux sexes [étaient] admis depuis l’âge de deux ans jusqu’à six » et recevaient « pendant le jour les soins de surveillance maternelle » que leur âge réclamait [7]. Initiée dans les années 1820 par un comité de dames charitables et le Conseil général des Hospices de Paris, elles furent organisées en 1834 par Guizot qui décida de « faire porter au budget de toutes les communes ayant un revenu suffisant les dépenses d’organisation et d’entretien des salles d’asile », et ces établissements furent inscrits dans le périmètre des visites des inspecteurs de l’instruction primaire [8]. Les ordonnances des 22 décembre 1837 et 28 décembre 1838 [9] fixèrent précisément les règles de fonctionnement de ces institutions, qui pouvaient être privées ou publiques, comme celle du passage Saint-Pierre. « Un logement et un traitement convenable » devaient être attribués à la personne chargée de tenir l’établissement, et une femme pouvait diriger un asile « dans des circonstances et des limites soigneusement déterminées » et avec l’autorisation du recteur d’académie et « avis du comité d’arrondissement, de l’inspecteur des écoles primaires et du curé ou pasteur du lieu ». Directeurs ou directrices, aussi appelés surveillants ou surveillantes, étaient recrutés sur examen d’aptitude, et des femmes de service et des aides les assistaient pour s’occuper des enfants.

A Paris, l’admission dans les salles d’asile était gratuite[10] et elles étaient ouvertes tous les jours de la semaine, voire même les jours fériés en cas de nécessité. Les enfants, inscrits sur une liste nominative, devaient être munis d’un certificat médical constatant qu’ils n’étaient atteints « d’aucune maladie contagieuse », qu’ils étaient vaccinés ou avaient déjà eu la variole. Leurs parents étaient tenus chaque jour de leur laver les mains et le visage, de les peigner et de leur faire porter des vêtements « ni décousus, ni troués, ni déchirés ».

L’enseignement dans les salles d’asile comprenait « nécessairement les premiers principes de l’instruction religieuse, et les notions élémentaires de la lecture, de l’écriture, du calcul verbal », des « chants instructifs et moraux, des travaux d’aiguille et tous les ouvrages de main ». Une commission supérieure des asiles, « composée de dames faisant partie ou ayant fait partie des commissions d’examen » pour le recrutement des surveillants, choisissait parmi les livres approuvés par le conseil royal pour l’instruction primaire ceux qui pouvaient être « considérés comme particulièrement propres aux salles d’asile ».

La salle d’asile modèle du passage Saint-Pierre

L’architecture générale et l’organisation des espaces des salles d’asile faisaient également l’objet de prescriptions précises, et le bâtiment construit passage Saint-Pierre sur les plans de l’architecte Durand-Billon était conforme aux normes établies par les règlements[11]. Quelques années après sa construction, il fit même l’objet, avec d’autres asiles, d’une étude dans la Revue d’architecture et de travaux publics [12].

Les salles en rez-de-chaussée étaient logiquement recommandées pour l’accueil des petits enfants. Ce fut le cas dans la nouvelle construction du passage Saint-Pierre, et les étages supérieurs purent être affectés à une école primaire de garçons sur laquelle nous reviendrons.

L’espace constituant la salle d’asile était divisé en trois parties dans lesquelles les enfants évoluaient en fonction de leurs activités. La salle de classe, longue de 14 mètres sur 8,70 et haute 5,20 mètres était, conformément au règlement, éclairée sur deux côtés par de grandes baies. A l’une de ses extrémités s’élevaient des gradins composés de « 8 marches offrant chacune 24 places de 0 m. 30 de large » sur lesquelles les enfants étaient assis alignés face à un tableau noir ou un boulier. Pour d’autres activités, ils pouvaient se placer au centre de la salle, sur des bancs disposés en hémicycle. Face à des porte-exemples, ils s’exerçaient à des divers travaux.

Dans le préau couvert attenant à la salle, d’une surface similaire mais deux fois moins haut de plafond, d’autres bancs étaient disposés pour les enfants dont, on le devine, la liberté de mouvement était extrêmement encadrée. Les effectifs de l’asile Saint-Pierre, limités à environ 200 places, restaient en-deçà de la limite maximale de 250 enfants fixée par les règlements.

La salle d’asile du passage Saint-Pierre disposait, en plus du préau couvert, d’un préau découvert, situé à gauche du bâtiment. Planté d’arbres, il avait une superficie de près de 190 m² et offrait un accès vers le passage voûté qui formait le coude du passage Saint-Pierre. Conformément aux règlements, la directrice de l’asile disposait sur les lieux d’un logement, composé de plusieurs pièces et d’un cabinet de toilette. Il était situé à l’entresol au-dessus de l’entrée et côté rue. Cet positionnement était conforme à l’avis des architectes qui préconisaient d’« éviter de placer les classes sur la rue à cause du bruit des voitures »[13].

Conçus par ces mêmes architectes dans un esprit d’ensemble, avec des préoccupations pédagogiques et un grand soin de détail pour être mis en accord avec l’organisation des espaces, tout le mobilier et les sanitaires des salles d’asile faisaient l’objet d’études et d’une forme de normalisation que les revues professionnelles se chargeaient de diffuser.

Le rédacteur de la Revue générale d’architecture et de Travaux publics estimait quinze ans après sa construction que l’asile du passage Saint-Pierre était « un des plus complets et des mieux disposés parmi ceux dont les salles sont accouplées ». La double exposition des croisées ouvrant sur les préaux extérieurs permettait un bon éclairage et « de renouveler facilement l’air, avantages très importants », et l’espace destiné au dépôt des paniers-repas apportés par les parents des enfants, placé à l’entrée du bâtiment, était d’une bonne commodité. Les quelques reproches portaient sur le peu de largeur du préau couvert où se réfugiaient les enfants par mauvais temps, sur le trop petit nombre de cabinets d’aisance et sur le manque « d’une pièce pour donner des bains aux enfants, cet excellent usage [n’ayant] été établi que postérieurement à la construction de cet asile »[14].

Salle d’asile modèle à sa conception, l’établissement du passage Saint-Pierre était un lieu de formation où se déroulait dans les années 1840 et 1850 « le cours normal gratuit pour l’enseignement des salles d’asile ». Les sessions duraient deux mois et « les aspirantes au brevet de capacité pour la direction d’un asile », inscrites à la Préfecture de la Seine[15], y suivirent les leçons de Mademoiselle Millet jusqu’en 1858, puis de Mademoiselle Camus jusqu’en 1863. La direction et l’éducation des enfants furent assurées pendant plus de trente ans, jusqu’en 1879, par Madame Jolly. Mademoiselle Genty lui succéda jusqu’à 1883, date de la fermeture de la salle d’asile du passage Saint-Pierre[16], devenue école maternelle, et son déménagement dans les « bâtiments neufs des rues du Fauconnier et de l’Avé-Maria »[17] où elle est toujours installée de nos jours.

Dès sa construction en 1845, la salle d’asile cohabita dans le bâtiment avec une « école simultanée de garçons » qui installa ses classes d’enseignement primaire à l’étage. Au départ de l’école maternelle, elle put occuper l’ensemble du lieu avant que la dégradation continue du bâtiment et son inadaptation ne contraignent les autorités à une reconstruction totale de l’école.

Son histoire est (à suivre).

_________________________________________________________________________

[1] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 13 mars 1924 : Commission du Vieux-Paris, séance du 30 juin 1923.

[2] Archives de Paris, VO11 3372, extrait de registres des procès-verbaux des séances du Conseil municipal, séance du 12 mai 1843.

[3] Archives de Paris, plans parcellaires http://archives.paris.fr/r/138/plans-parcellaires/

[4] Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, année 1845, 2e année, n° 2, p. 38. Adjudication du 27 février 1845.

[5] Recueil des actes administratifs de la Préfecture…, op. cit., année 1845, 2e année, n° 16, p. 267.

[6] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 13 mars 1924.

[7] Pierre Larousse, Grand dictionnaire du XIXe siècle, Paris, Administration du Grand dictionnaire, 1866-1877, Tome 1, p. 750.

[8] http://www.le-temps-des-instituteurs.fr/doc-salles-d27asile.html . Circulaires des 27 avril 1834 et 26 février 1835. (site vu le 13/11/2018)

[9] Ordonnances et arrêtés relatifs aux salles d’asile, 22 déc. 1837, 24 avril 1838 et 28 déc. 1838, Paris, J. Delalain, 1845

[10] Pierre Larousse, op. cit., p. 750.

[11] Arrêté du conseil royal de l’instruction publique, approuvé par le ministre, relatif à l’organisation des salles d’asile, 24 avril 1838, in Ordonnances et arrêtés relatifs aux salles d’asile, op. cit., p.16

[12] Revue générale de l’architecture et de travaux publics, Année 1859, vol. 17, p. 56-60 https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/pdfjs/web/viewer.html?file=/Infodoc/ged/viewPortalPublished.ashx?eid%3DIFD_FICJOINT_FRAPN02_RA_1859_01_PDF_1

[13] Revue générale de l’architecture et de travaux publics, Année 1860, p. 265. Mais passage Saint-Pierre, leur circulation était impossible.

[14] Revue générale de l’architecture et de travaux publics, Année 1859, op. cit.

[15] Des annonces passaient très régulièrement dans la presse pour informer des dates d’inscription (Le Constitutionnel, 23 août 1847 ou le Journal des Débats, entre 1854 et 1858).

[16] Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration …, Paris, Firmin Didot et Bottin réunis, années 1851 à 1883.

[17] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 8 décembre 1883.

Bonjour Monsieur

C’est toujours un grand plaisir de vous lire.

Mon intérêt pour cette école où j’ai travaillé m’a conduit à faire

des recherches aux Archives municipales de Paris.

J’attends donc impatiemment la mise en ligne des plans de l’école

actuelle…

Pour Lambeau, il me semble que la date du PV de la commission

est de 1924 (et non 1824)

Cordialement

Francis Marchand

J’aimeJ’aime

Bonjour, et merci pour votre lecture toujours attentive.

J’aimeJ’aime