La mort le 1er mai 1899 de son propriétaire[1], le vicomte de Flavigny, allait entraîner la disparition rapide de l’hôtel du 17-19 rue Beautreillis. Le vieil aristocrate avait jusque-là su préserver l’ancienne maison. Mais en un siècle, le quartier avait perdu son caractère résidentiel au profit des entreprises artisanales et industrielles qui, progressivement, prenaient possession des vieilles demeures. Certes, Flavigny avait concédé l’ouverture de boutiques sur la rue et quelques surélévations, mais les grands appartements de l’hôtel continuaient d’être occupés par des locataires aisés et l’intégrité du jardin de l’hôtel, l’un des derniers subsistant dans le quartier, avait été sauvegardée.

Premières menaces.

Les héritiers de Flavigny s’empressèrent de mettre l’hôtel en vente, en même temps qu’une autre propriété du vicomte, « une vieille maison »[2] située 33 rue des Petits-Champs. En décembre 1899, les deux biens furent mis aux enchères, chacun avec une mise à prix de 250 000 francs[3]. Mais lors de la vente, le 26 décembre 1899[4], aucune des propriétés ne trouva preneur. Un prix de départ trop élevé fut peut-être la raison de cet échec. Pourtant, quelques mois plus tard, en octobre, lorsqu’une nouvelle adjudication fut lancée, la maison de la rue des Petits-Champs, avec une mise à prix identique, partit à 320 500 francs. Un investissement spéculatif selon la presse spécialisée pour une «affaire de terrain », l’acheteur comptant démolir la maison avant « la fin des baux »[5]. Remise aux enchères lors de cette même vente, la mise à prix de l’hôtel de la rue Beautreillis fut en revanche fortement diminuée et réduite à 150 000 francs, cela malgré le jardin, « terrain à bâtir » de 1500 m² [6]. Il faut dire que pour le malheur des vendeurs, la valeur de la propriété était au même moment fortement compromise par l’annonce de projets d’aménagement du passage Saint-Pierre et de son prolongement vers la rue Beautreillis.

A cette époque en effet, la dégradation continue et l’état sanitaire de plus en plus précaire du passage voisin de l’hôtel[7] relança les débats sur la nécessité d’un réaménagement radical. Ressurgit ainsi l’ancien projet de tracer de véritables rues en lieu et place des deux cheminements étroits et sombres qui reliaient en équerre les rues Saint-Antoine et Saint-Paul. Mieux encore, c’est par le percement d’une nouvelle voie qui le prolongerait jusqu’à la rue Beautreillis qu’au tournant du siècle réfléchissaient les édiles parisiens. C’est en tout cas ce que proposa le conseiller municipal Charles Vaudet à la séance du 8 décembre 1899[8]. L’annonce de la vente de l’hôtel du 17-19 rue Beautreillis pouvait être une belle opportunité pour réaliser l’ « élargissement du passage entre les rues Saint-Paul et Beautreillis ». L’acquisition par la Ville de Paris d’ « un des immeubles destinés à disparaître » quand démarreraient les travaux de percement éviterait en effet le coût d’une future expropriation. Le conseiller municipal ajoutait aussi que l’hôtel était « grevé d’une réserve domaniale », comme tous les terrains bordant le passage Saint-Pierre et certaines autres parcelles alentours, ce qui facilitait la procédure d’acquisition[9].

La proposition de Charles Vaudet du percement d’un axe rue Saint-Paul-rue Beautreillis innovait à une date où l’on envisageait au mieux de tracer une voie entre les rues Saint-Antoine et Charles V, voire de simplement élargir les deux branches existantes du passage. Mais l’hôtel du 17-19 rue Beautreillis n’était pas situé dans l’axe de la branche du passage venant de la rue Saint-Paul, et c’est son voisin, au numéro 21, qui quinze ans après allait disparaître pour ouvrir le passage. De plus, seule une partie de son jardin était soumise à une réserve domaniale. Aussi la 3e commission chargée des travaux publics ne retint pas la proposition du conseiller. Mais à quelques jours de la mise en vente de l’hôtel, la possibilité qu’il puisse un jour être soumis à une expropriation ne put que refréner l’intérêt d’éventuels investisseurs. Dix mois plus tard, le 9 octobre 1900, sa mise à prix ramenée à 150 000 francs, l’hôtel fut vendu pour la somme de 194 400 francs[10]. Son acheteur, un certain Monsieur Sacavin ne le conserva que six mois avant de le revendre le 15 avril 1901 à un industriel, Mettetal[11].

Démolitions

Né en 1850 ou 1851[12], Émile Mettetal avait repris en 1890, avec ses associés Paris, Thibal et Niebling, la fabrique d’un tourneur sur métaux et cuivrerie pour bâtiment, Thieffin, située 123 rue du Chemin-Vert[13]. Passé seul aux commandes de l’entreprise en 1893, il développa rapidement toute une gamme de pièces de précision fabriquées par tournage et décolletage, destinées à la robinetterie, à la plomberie et aux équipements électriques, aux « vélocipèdes, filatures, équipements militaires, bandagiste, etc … ». Les affaires de Mettetal prospérèrent rapidement, notamment par le biais des adjudications de fournitures militaires auxquelles il concourait, comme ce marché, lancé par la Marine, à Toulon, de

vis taraudées et de boulons en laiton et acier, qu’il se partagea avec d’autres manufacturiers en 1893[14]. Les locaux de la rue du Chemin-Vert devinrent sans doute trop exigus pour y permettre l’installation de machines supplémentaires et l’embauche de nouveaux ouvriers. Mettetal jeta alors son dévolu sur la vieille maison de la rue Beautreillis, et surtout sur son jardin sur lequel il pourrait édifier une vaste usine. Sur la partie de la parcelle occupée par l’hôtel, l’industriel projetait « de démolir de fond en comble les bâtiments pour faire construire à la place une nouvelle maison de rapport »[15].

Les locataires de la maison durent quitter les lieux. Cela fut d’autant plus aisé pour le nouveau propriétaire que tous ne disposaient que d’un bail verbal. Lespinasse, le peintre-vitrier[16] qui occupait une des boutiques sur rue déménagea tout près, au 11 rue de Birague[17]. Mais on ignore où Tampier, le doreur sur bois , put trouver un autre atelier. Ce sont en tout trente locataires et leurs familles qui se mirent en quête d’un autre logement ou d’une autre boutique[18].

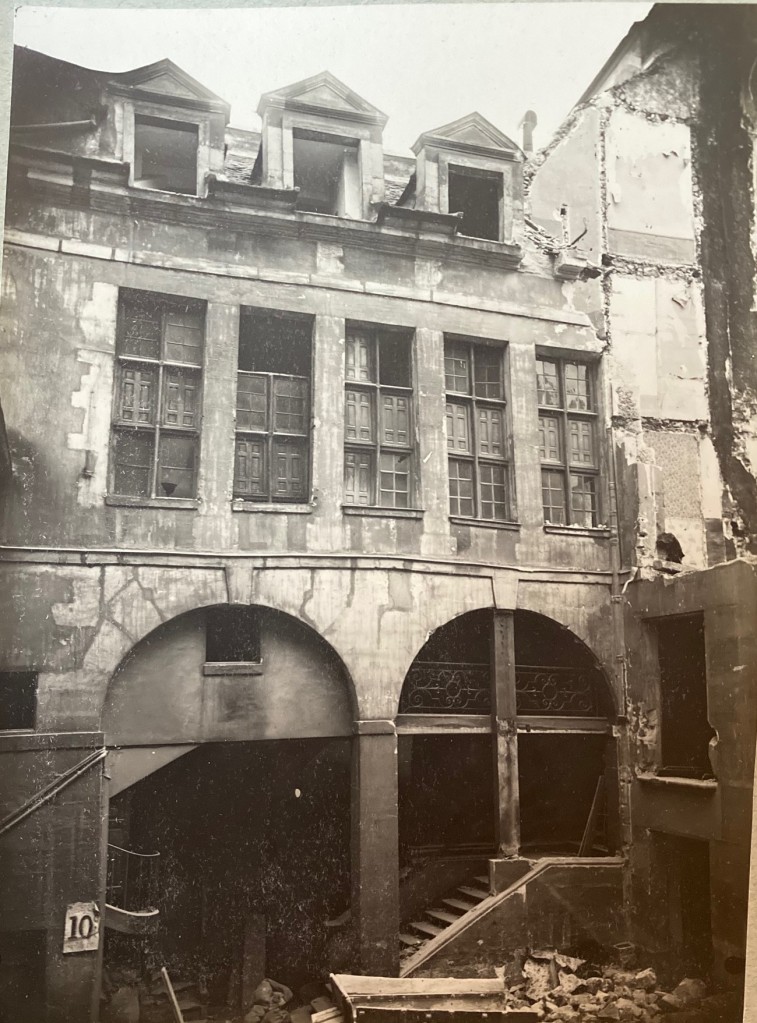

Les travaux de démolition des bâtiments commencés en avril 1902[19] furent rondement menés ; début juin, « il ne restait que le porche »[20] et, au commencement de l’été, « la maison était entièrement démolie » [21]. Le 7 juin, Mettetal déposait à la Préfecture de la Seine une « demande d’autorisation de construire une maison de rapport et des ateliers » sur son terrain du 17 rue Beautreillis. L’intérêt historique des lieux, pourtant, n’avait pas échappé à la presse ni même à l’administration. Le géomètre en chef de la Ville de Paris, Louis Charles Taxil, auteur de travaux sur la topographie parisienne et par ailleurs membre de la Commission du Vieux Paris[22], signala les travaux à venir au directeur des Services municipaux d’Architecture. Arguant que les creusements et terrassements qu’ « exigeront ces nouvelles constructions pourraient présenter quelques intérêts, étant donné que le jardin de l’immeuble en question provient de l’ancien cimetière Saint-Paul et que l’on y trouverait certainement des vestiges »[23], la Commission obtint de pouvoir procéder officiellement à des fouilles que l’on qualifierait aujourd’hui de sauvegarde.

Fouilles

Émile Mettetal ne s’opposa pas à ces recherches qui ne durèrent que quelques semaines, entre la mi-juin et les premiers jours de septembre 1902[24]. L’aurait-il voulu qu’il n’aurait pu s’opposer à ces fouilles tant l’attente était grande de découvertes, et surtout d’une, celle de la tombe de l’homme au Masque de fer.

Rappelons en quelques mots l’histoire de cet homme. Sous le règne de Louis XIV et sur ordre royal, il demeura prisonnier d’abord sur l’île Sainte-Marguerite, au large de Cannes, de 1687 à 1698, puis à la Bastille où il mourut en 1703. Il doit sa postérité au masque de fer qui recouvrait en permanence son visage, empêchant le dévoilement de son identité qui resta un secret jusqu’à sa mort, et même au-delà. Des hypothèses émises depuis le XVIIIe siècle, retenons celles qui virent dans ce mystérieux prisonnier un fils illégitime de Louis XIV, le surintendant déchu Fouquet, un frère jumeau caché du roi, Molière même, ou plus sûrement le diplomate italien Antonio Mattioli. De nombreux auteurs, certains illustres comme Voltaire, exploitèrent l’histoire de ce prisonnier inconnu, « qui a passionné l’opinion publique depuis le commencement du XVIIIe siècle »[25]. A la fin du XIXe siècle, Franz Funck-Brentano[26], alors conservateur à la Bibliothèque de l’Arsenal, et d’autres écrivains et historiens avec lui, avaient popularisé à coup de controverses sur son identité la figure de l’homme au Masque de fer, alimentant des lecteurs avides d’énigmes et de mystères. Mais s’il y avait une chose dont on était sûr, c’est que le Masque de fer avait été enterré dans le cimetière Saint-Paul, la prison de la Bastille relevant de cette paroisse.

Dès janvier 1902, avant même le premier coup de pioche, la presse alertait sur la prochaine démolition de l’hôtel et surtout sur le bouleversement qu’allait connaître le terrain de l’ancien cimetière, ce « jardinet d’assez sinistre aspect qu’emmur[aient] de hautes maisons noires »[27]. On redécouvrait le cimetière Saint-Paul, étrangement oublié au cours du XIXe siècle, sur une partie duquel avait été bâti un lavoir. On imaginait et fabulait sur les ossements qui émergeaient du sol dès que l’on creusait et dont on ne doutait pas que certains provenaient de « personnes égorgées à la Saint-Barthélemy »[28]. Outre celle du Masque de fer, c’étaient les tombes de Rabelais ou d’Armande Béjart que l’on espérait aussi retrouver dans ce terrain où « au moindre coup de bêche, des têtes et des tibias apparaiss[aient] encore »[29].

Les fouilles entreprises à partir d’avril sous la direction de Charles Sellier, de la Commission du Vieux Paris, débutèrent sur un terrain déjà bouleversé par les premiers travaux de construction de l’usine d’Émile Mettetal. De grandes et profondes fosses destinées aux fondations avaient été creusées dans une terre depuis longtemps remuée et fouillée en tous sens. Au milieu des os dispersés par milliers, on en trouvait d’autres empilés sur deux mètres là où s’élevaient autrefois les charniers, dont les archéologues ne trouvèrent que les débris, pierres moulurées, colonnettes cylindriques, carreaux de terre cuite. Ailleurs, c’étaient d’autres pierres sculptées et des armoiries brisées provenant des chapelles qui entouraient le cimetière ou des monuments funéraires, des morceaux de pierres tombales et des restes de cercueils de plomb portant des inscriptions. Maigre moisson, reconnaissait Charles Sellier, bien convaincu que les démolisseurs de l’ancienne église et du cimetière ainsi que leurs successeurs s’étaient depuis longtemps « empressés de fouiller le sol afin de tirer parti de ce qu’il devait contenir d’intéressant et de précieux, ou de simplement utile comme matériaux »[30]. Le Musée Carnavalet recueillit une partie des ces vestiges et les classa dans ses collections. Sur le chantier, la Préfecture de police dût poster un sergent de ville pour empêcher les badauds et les curieux de venir prélever un des nombreux ossements qui, dans l’attente de leur enlèvement, affleuraient à même le sol[31]. La presse, déçue de ces maigres découvertes, avait déjà oublié le cimetière de la rue Beautreillis. Quant à l’homme au masque de fer, « ses os, confondus avec tant d’autres, culbutés vingt fois au cours de ces trois siècles, et peut-être après tout rangés dans l’ossuaire, la pelle du terrassier les a jetés au tombereau qui les emporta aux Catacombes »[32].

(A suivre)

______________________

[1] The Genealogist : a quarterly magazine of genealogical, antiquarian, topographical, and heraldic research. New Serie, vol. 17, London, G. Bell & sons’ ; Exeter, W. Pollard & Co, 1901, page 92.

Sur l’histoire de l’hôtel du 17-19 rue Beautreillis, voir aussi les articles précédents.

[2] L’Économiste français, 13 octobre 1900.

[3] Le Petit Parisien, 11 décembre 1899.

[4] Affiche de l’adjudication, 26 décembre 1899, BHVP 4-TOP-00348.

[5] L’Économiste français, 13 octobre 1900. Si l’on examine l’ancienneté de la maison qui aujourd’hui occupe le 33 de la rue des Petits-Champs, il semble bien que de démolition il n’y eut finalement pas.

[6] Affiche de l’adjudication, 9 octobre 1900, BHVP 4-TOP-00348.

[7] Sur le passage Saint-Pierre et son histoire, voir la série d’articles publiés sur ce blog entre mai 2018 et octobre 2020, et en particulier ceux consacrés au 21 rue Beautreillis (11,1 à 11,3 L’ouverture vers la rue Beautreillis).

[8] Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, 9 décembre 1899.

[9] On notera avec ironie que le père de Charles Vaudet, le graveur de camées Alfred-Auguste Vaudet, avait son atelier dans le jardin de l’hôtel dont il projetait la démolition.

[10] L’Économiste français, 13 octobre 1900, et Bulletin judiciaire de la Société des architectes diplômés par le gouvernement, 3e année, n° 6, sept.-oct. 1901, p. 72.

[11]Commission municipale du Vieux Paris, Procès-verbaux, mai 1902, p. 128, Charles Sellier, « Recherches sur les origines domaniales et l’établissement de la propriété du 17 rue Beautreillis ».

[12] Source Généanet. Émile Mettetal est décédé dans « sa soixante-deuxième année » (Le Gaulois, 2 juillet 1912).

[13] Chronologie établie à partir des annonces parues dans Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration, année 1889 et suivantes.

[14] Le Sémaphore de Marseille, 20 septembre 1893.

[15] Commission municipale du Vieux Paris, Procès-verbaux, avril 1902, p. 95, Charles Sellier, « Fouilles de la rue Beautreillis, 17 ». Dans ce rapport, Charles Sellier, plutôt radical dans son jugement, estimait que l’immeuble, dont « les bâtiments datent des dernières années du XVIe siècle » présentait « au point de vue historique […] peu d’intérêt ».

[16] Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature, de l’administration…, Paris, Didot-Bottin, année 1900.

[17] Annuaire-almanach du commerce, de l’industrie, de la magistrature, de l’administration…, Paris, Didot-Bottin, année 1902.

[18] BHVP – 4-TOP-00348(2).

[19] Le 16 avril exactement rapporte Charles Sellier dans son rapport cité ci-dessus. Date confirmée par des articles de presse (Le Petit Bleu de Paris, 16 avril 1902 ; Le Figaro, 18 avril 1902).

[20] La Cité. Bulletin de la Société historique et archéologique du IVe arrondissement, 1ère année, n° 3, 1jui.-oct. 1902, p. 161.

[21] La Patrie, 5 juin 1902.

[22] CTHS (Comité des travaux historiques et scientifiques).

[23] Commission municipale du Vieux Paris, Procès-verbaux, juin 1902, p. 134.

[24] Commission municipale du Vieux Paris, Procès-verbaux, octobre 1902, « Rapport présenté, au nom de la 2e Sous-commission, par M. Charles Sellier sur les fouilles de la rue Beautreillis, n° 17 », p. 219.

[25] Frantz Funck-Brentano, L’homme au masque de velours, dit l’homme au Masque de fer, Revue historique, Tome 56, sept.-déc. 1894, p. 253-303.

[26] Frantz Funck-Brentano, Légendes et archives de la Bastille : la vie à la Bastille, le Masque de fer, les gens de lettres à la Bastille, Latude…, Paris, Hachette, 1898. Voir aussi, cet ouvrage plus populaire, L’homme au Masque de fer, Paris, Arthème Fayard, 1883.

[27] Le Petit Journal, 21 janvier 1902 ; Gil Blas, 22 janvier 1902.

[28] La Presse, 9 avril 1855.

[29] Le Figaro, 18 avril 1902.

[30] Commission municipale du Vieux Paris, Procès-verbaux, octobre 1902, p. 219-222.

[31] Commission municipale du Vieux Paris, Procès-verbaux, octobre 1902, p. 223-224.

[32] L’Éclair, 13 août 1902.