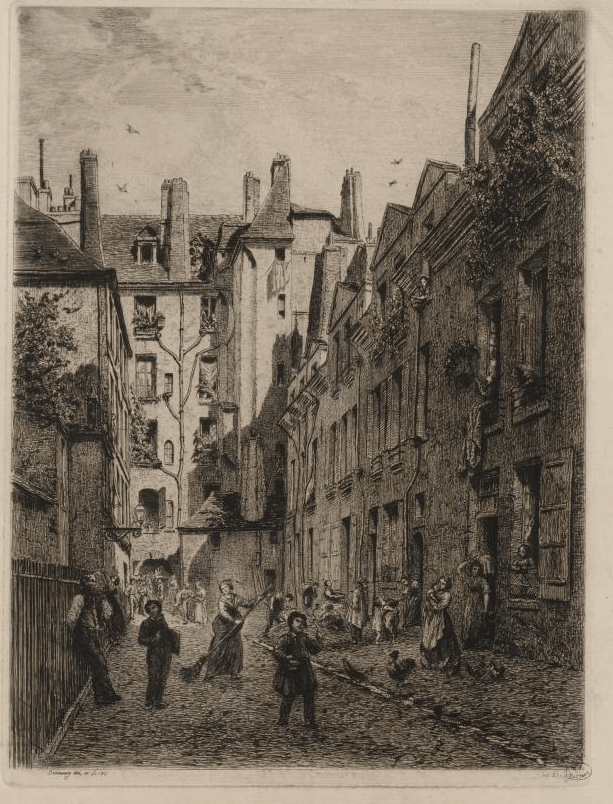

L’hôtel de Charny, connu notamment pour son gracieux portail orné d’un mascaron, est l’une des plus belles demeures de la rue Beautreillis. Situé au numéro 22, il a été bâti dans la première moitié du XVIIe siècle, et son jardin s’étendait à l’origine jusqu’à la rue du Petit-Musc. Comme nombre d’hôtels aristocratiques du Marais, il subit au milieu du XIXe siècle de nombreuses transformations. Les corps de bâtiment sur rue et sur cour furent surélevés, des hangars et appentis élevés dans la cour, les appartements transformés en ateliers ou divisés, le jardin vendu comme terrain à bâtir. Ce n’est qu’à partir des années 1980 qu’il fut progressivement réhabilité et restauré, mais sans pour autant retrouver son aspect d’origine.

Le propos de cet article ne sera pas de faire l’histoire de l’hôtel de Charny et de décrire son architecture, qui seront évoquées brièvement. Martine Mantelet a publié en 1988 une monographie très complète à son sujet[1]. Ses recherches ont porté sur la construction et l’architecture de l’hôtel et l’évolution du bâti, ainsi que sur ses propriétaires et ses occupants depuis le XVIIe siècle jusqu’à la fin des années 1980. Comme d’autres, et sans doute avec raison, elle déplore les transformations et les dégradations provoquées au XIXe siècle par l’installation de boutiquiers et d’artisans, de commerces et d’ateliers, voire d’industries, dans des hôtels progressivement abandonnées par la noblesse et la bourgeoisie rentière ou à talent.

Nous voudrions justement nous attacher ici au parcours de deux de ces entrepreneurs, acteurs et témoins de la mutation économique et sociale que vit le quartier au XIXe siècle, et qui firent de l’hôtel de Charny le siège de leurs activités : Paul Ledentu et Georges-Hermann Ballauff.

L’hôtel de Charny

L’hôtel de Charny fut bâti entre 1630 et 1648[2]. Reprenons ici la description dans son état d’origine tel que Martine Mantelet a pu l’établir :

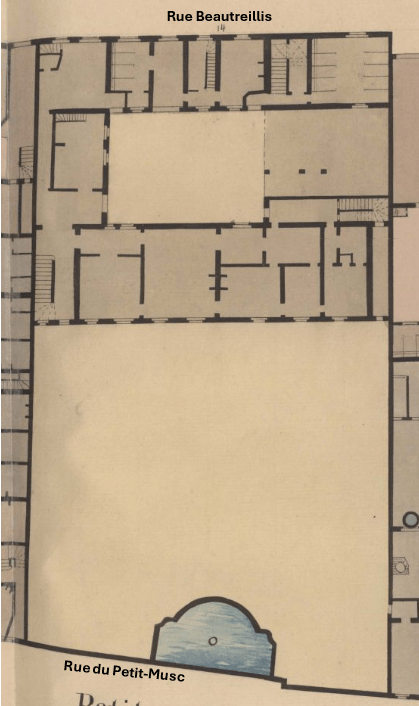

« A l’origine, l’hôtel de Charny était traditionnellement distribué entre rue, cour et jardin. On accédait par une porte cochère à la cour, pavée de grès, autour de laquelle étaient regroupés les services ou « communs ». Le bâtiment sur rue, élevé d’un rez-de-chaussée et d’un étage sous grenier, abritait les écuries, le cellier et les logements du portier et du cocher. L’aile droite, de même élévation, contenait principalement les cuisines, bâties sur double cave, dont on remarque les vastes cheminées sur le plan, et l’aile gauche, élevée d’un seul étage sans grenier, servait de « basse-cour » : plusieurs remises de carrosses, ouvertes sur la cour, supportaient une terrasse garnie de plomb. Le corps de logis principal, enfin, était situé entre cour et jardin. C’était un bâtiment simple en profondeur, également élevé sur caves d’un rez-de-chaussée, d’un étage et d’un grenier, auquel on accédait par un vestibule latéral situé dans l’angle droit de la cour. Celui-ci, ouvrant par trois arcades cintrées, donnait accès au grand escalier et au jardin. Ce dernier s’étendait jusqu’à la rue du Petit-Musc… »[3]. Le portail est plus tardif.

Au XVIIIe siècle, son propriétaire d’alors, le marquis de Charny, fit installer pour sa demeure une adduction d’eau depuis la fontaine Lesdiguières, permettant le remplissage d’un réservoir, construit en charpente et plomb dans l’aile gauche, et la construction d’un bassin avec fontaine dans le jardin où se trouvaient déjà une serre, une volière et une orangerie[4]. C’est sans doute lui qui fit embellir le portail ; le « classicisme discret et raffiné du mascaron » qui orne sa clef de voûte date des années 1720-1730[5].

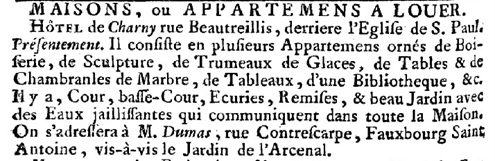

Les héritiers du marquis de Charny vendirent l’hôtel en 1753 à un officier de la reine Marie Leczinska, Louis Antoine Dumas. Comme cela se faisait assez couramment, une partie de l’hôtel fut mise en location[6]. Quelques successions et ventes suivirent avant que l’hôtel ne devînt en 1785 la propriété de Jean-Pierre Pénot-Lombard, un officier du pavé de Paris qui procéda, avant 1792, à des transformations qui modifièrent « profondément l’architecture et surtout la conception même de l’hôtel […] en faisant surélever le bâtiment sur rue et les deux ailes d’un étage afin d’y aménager des appartements à louer »[7].

L’abandon de leurs hôtels du Marais par la noblesse, les officiers et les parlementaires au profit du faubourg Saint-Germain et des nouveaux quartiers de l’Ouest, déjà bien marqué à la fin de l’Ancien régime, prit un tour définitif avec la Révolution. « Ceux qui possédaient encore des hôtels au Marais ont définitivement renoncé à y demeurer. Bien au contraire, ils encouragent leur fractionnement en petits logements, leur reconversion en ateliers, magasins ou hangars, afin de multiplier les locations et, par conséquent, leurs revenus »[8], ces transformations amenant un afflux de population ouvrière et aussi d’indigents.

L’hôtel de Charny, devenu en 1802 propriété et maison familiale du gendre de Pénot-Lombard, Joseph Coffinhal Dunoyer, baron de l’Empire, avocat et conseiller à la cour de cassation, conserva dans les premières décennies du XIXe siècle une partie de son lustre d’antan. Aucun atelier ne vint s’installer dans ses murs ni aucune boutique ne fut ouverte dans le bâtiment sur rue. Le baron accepta toutefois de partager sa demeure avec quelques locataires choisis : des fonctionnaires, comme Raisin, receveur de l’enregistrement[9], ou Vincent, qui exerçait les mêmes fonctions à la mairie de l’arrondissement[10] ; Beauquesne, un des gros marchands de bois de l’île Louviers qui occupa un logement dans l’hôtel à partir de 1810 et y vivait encore en 1845, une fois retiré des affaires[11] ; un baron et une baronne Dauger[12] ; et puis aussi, en 1839 et 1840, un médecin polonais, Brawaski, ancien chirurgien-major des armées du Premier Empire, rescapé de la retraite de Russie et réfugié à Paris après l’échec de l’insurrection de Varsovie en 1831, à laquelle il participa activement[13].

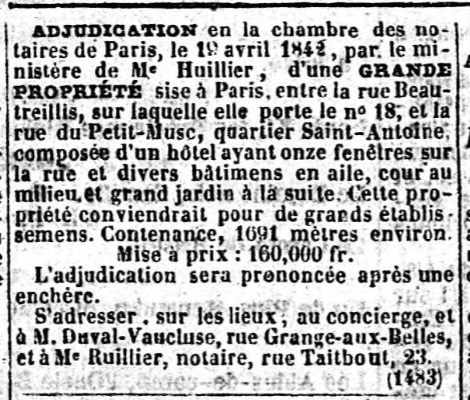

Après la mort du baron Dunoyer, le 3 septembre 1841[14], ses héritiers mirent en vente cette « grande propriété » de 1 691 m², qui pouvait convenir « pour de grand établissements »[15] avec son « grand jardin propre à bâtir ou à louer »[16]. L’hôtel de Charny fut alors acquis par un prospère miroitier, Paul Ledentu. Pour Martine Mantelet, « suivant l’exemple donné depuis un demi-siècle par tous les propriétaires du quartier », celui-ci allait faire subir à son tour à la noble demeure « les derniers outrages »[17].

Paul Ledentu, miroitier

Né le 25 mars 1800 à Saint-Vaast-la-Hougue (Manche), Paul Ledentu était le fils d’un horloger[18]. Parti jeune à Paris, il épousa le 7 juin 1824, à la mairie du XIIe arrondissement (aujourd’hui Ve et partie XIIIe arr.), Victoire Boyé. L’année suivante, il s’associa avec son beau-père (ou son beau-frère ?) et les deux hommes s’installèrent comme miroitiers au 212, rue Saint-Antoine, dans l’hôtel de Mayenne[19], partageant les lieux avec l’institution de l’ancien libraire Favard, « sorte d’internat pour les élèves du lycée Charlemagne »[20], et des commerçants, comme Rémond, un marchand de vin et traiteur[21]. Dans les volumes de l’Almanach du commerce de Paris, qui recensait tous les commerçants et artisans de la capitale, Ledentu et Boyé ne sont répertoriés dans aucune activité avant cette année 1825. Riches peut-être de quelques années d’expérience comme employés ou commissionnaires dans des maisons de commerce, pourvus d’un petit capital, les deux associés lancèrent leur entreprise de vente d’articles de Paris et de miroirs dans un environnement très concurrentiel, mais délivré des contraintes des anciennes corporations de métier, et dans un marché en pleine expansion, tiré par l’accroissement de la population parisienne et les besoins nouveaux de cette France des notables en pleine émergence[22].

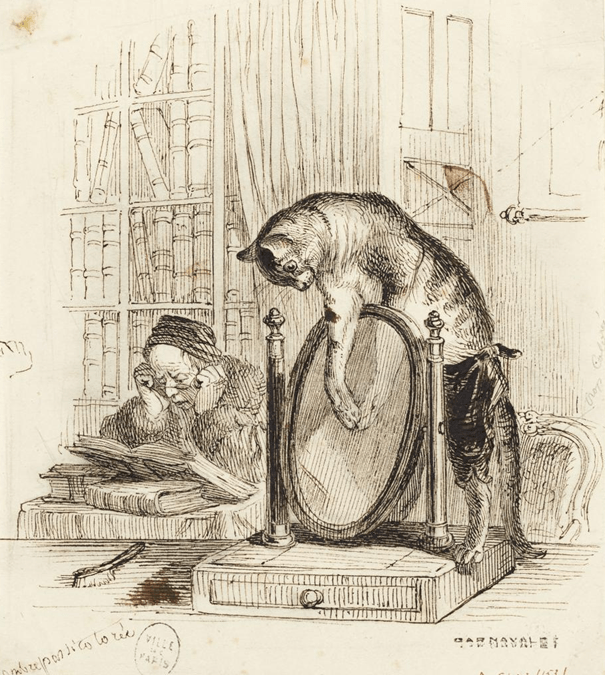

On comptait environ quatre-vingts miroitiers à Paris au moment où Ledentu et Boyé installèrent leur commerce rue Saint-Antoine. Les miroitiers ne produisaient pas eux-mêmes le verre nécessaire à la fabrication des miroirs. Ils s’approvisionnaient en feuilles de verre polies de dimensions diverses dans les manufactures qui assuraient leur fabrication, et sans doute, comme Ledentu et Boyé, auprès de la Manufacture royale de glaces de miroir[23]. Elle était située, jusqu’en 1830, rue de Reuilly, date à laquelle ses bâtiments furent démolis pour laisser la place à la nouvelle caserne de Reuilly.

Le verre fourni par les manufactures était parfois non étamé, et le miroitier, s’il disposait dans son atelier de l’équipement nécessaire à sa mise au tain, pouvait s’en charger. Toutefois, ce traitement du verre pour le transformer en miroir nécessitait un processus de fabrication à base d’étain et de mercure délicat à mettre en œuvre dans les petits espaces qu’offraient les ateliers parisiens.

Nos deux associés devaient sans doute se fournir en verre déjà étamé, et leur travail consistait, à partir de ce matériau, à fabriquer des miroirs de différents modèles et de différents formats par taille, découpage et encadrement du verre. Ceux destinés pour « mirer la figure, les ajustements ou parures de la tête et du cou » étaient de dimensions réduites, de 30 à 50 cm de haut et 25 à 40 de large. Le verre devait être des plus limpides et des plus transparents, « sans nuance et d’un poli parfait », au risque de se trouver « la figure allongée, quelquefois de travers et colorée d’une nuance verdâtre ». Tout était donc affaire de qualité du matériau, le prix croissant avec celle-ci, et on peut supposer que si Ledentu et Boyé proposaient des miroirs de qualité, ils ne négligeaient pas pour leurs affaires le marché des « ménages modestes », sachant qu’il « vaut encore mieux avoir un mauvais miroir que de n’en avoir du tout »[24].

En 1835, Ledentu et Boyé transférèrent leur atelier au 35, de la rue Saint-Louis-au-Marais (rue de Turenne aujourd’hui)[25]. A la fois miroitiers et commissionnaires en articles de Paris, leurs affaires prospérèrent suffisamment pour étendre leur aire de chalandise et l’expédition de leur production dans toute la France, voire jusqu’à l’étranger. Dès 1832, ils ouvrirent une succursale à Bordeaux[26] dont la direction fut confiée au frère de Paul, Alphonse-Pierre Ledentu (1803-1867).

En mai 1834, c’est à Toulouse, 2 rue du Poids-de-l’huile, « près le Capitole et la rue de la Pomme », qu’ils installèrent un autre « dépôt de glaces de la Manufacture royale de Paris » offrant « quantité de glaces montées dans le goût le plus nouveau, en baguettes, à gondole, à gorge, à coins et motifs, plinthe pour cheminées et consoles, trumeaux montés avec des sujets nouveaux et gracieux, miroirs de fantaisie, etc… ». L’encadrement et l’étamage des vieilles glaces étaient promis au prix de Paris[27].

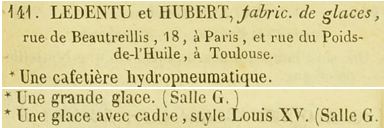

La succursale de Bordeaux acquérant son autonomie sous la direction d’Alphonse-Pierre Ledentu, ce fut au développement de leur magasin de Toulouse que Paul Ledentu et Boyé consacrèrent leurs efforts. Ils participèrent notamment à partir de 1835 aux expositions des produits des beaux-arts et de l’industrie qui se déroulaient régulièrement dans la ville, obtenant des citations. Si l’association entre Ledentu et Boyé semble avoir continué rue Saint-Louis à Paris jusque vers 1838-1840[28], c’est avec un nouvel associé, Hubert, que Paul Ledentu poursuivit l’activité de la succursale de Toulouse à partir de 1837. Sans être fabricants de glaces, ils proposaient des miroirs montés « avec goût et même luxe », occupant « dans leurs ateliers plusieurs ouvriers de la ville »[29]. Paul Ledentu développa son réseau de succursales dans le sud-ouest, ouvrant un magasin à Pau, place Royale[30], mais aussi dans le reste de la France : pour les années 1850, on trouve même à Besançon un « Dépôt de glaces des manufactures de France » de la fabrique de miroiterie Ledentu et Cie, de Paris[31].

Devenu veuf, Paul Ledentu se remaria le 15 juin 1833 avec Philiberte Noblet, qui mourut peu après, et deux ans plus tard, le 31 mars 1835, un nouveau mariage l’unit à Rose Gillocque. De son premier mariage était né en 1827 un fils, Émile-Guillaume[32], qui fut dans un premier temps commis-négociant dans l’affaire familiale[33]. En 1851, Émile-Guillaume épousa Léocadie Ledreney, sa cousine germaine, fille de François Carolin Ledreney, exerçant lui-aussi le métier de miroitier rue de La Michodière[34], et d’Esther Léocadie Ledentu, sœur de Paul Ledentu[35]. Mais Émile-Guillaume abandonna vite la miroiterie pour se consacrer à l’édition et la presse musicales[36]. Nous le retrouverons bientôt.

Ledentu, maître de l’hôtel de Charny

C’est en 1843 ou 1844 que la miroiterie de Paul Ledentu quitta la rue Saint-Louis-au-Marais pour s’installer rue Beautreillis dans les murs de l’hôtel de Charny qu’il avait acquis en décembre 1843[37]. Martine Mantelet écrit qu’il installa « dans une partie des beaux appartements du rez-de-chaussée les locaux de sa miroiterie »[38] et qu’il entama de lourds travaux qui allaient définitivement défigurer l’hôtel : « Au rez-de-chaussée, l’installation de commerces et de petites industries entraîna la transformation des remises de l’aile gauche en hangars fermés, et la construction de deux appentis vitrés ; le premier, de 45 m², fut élevé dans la cour, contre l’aile droite, le deuxième, plus vaste, fut accolé derrière les appartements du rez-de-chaussée ». Le grand escalier « fut démoli et remplacé par deux escaliers latéraux nettement plus exigus, construit en bois et munis de rampes de fonte industrielle »[39].

Ces transformations de l’hôtel de Charny ne furent peut-être pas immédiates après que Paul Ledentu en fût devenu propriétaire, mais se firent plutôt progressivement. Si l’on en croit les annuaires de commerce, il faut en effet attendre le milieu des années 1850 pour que d’autres entrepreneurs ou artisans s’installent au 22, rue Beautreillis, le temps que d’avantages d’appartements ou des communs de l’hôtel soient remaniés pour être convertis en locaux commerciaux ou ateliers. Dans les dix ou douze années qui suivirent son acquisition par Ledentu, l’hôtel semble être resté essentiellement résidentiel. Si sa population comptait sans doute déjà une forte proportion de gens modestes, on trouvait encore parmi ses locataires, comme du temps de Coffinhal Dunoyer, des notables et des rentiers, comme O. Coutan-Vidal, un chef d’escadron à la retraite, Flotard, secrétaire du Comité d’instruction publique et membre de la Légion d’honneur. Des peintres également vivaient et travaillaient dans l’hôtel :

un certain Fontaine, en 1849 et 1850 ; un Brissot en 1849 ; surtout une mademoiselle Anne-Marie-Élisa Anfray, qui fut l’élève du peintre et graveur Nicolas-Toussaint Charlet[40], et dont certaines toiles furent remarquées dans les Salons de 1844 et 1845[41]. En 1850, elle épousa un rentier de la rue Neuve-Saint-Eustache, Radou[42], mais continua à occuper un appartement au 22 rue Beautreillis jusqu’en 1855. Et dans les liens qui unissent l’hôtel de Charny et l’histoire des lettres et des arts, n’oublions pas Charles Baudelaire, qui y vécut chez sa maîtresse Jeanne Duval de novembre 1858 à juin 1859, ainsi que Paul Cézanne, locataire dans les lieux entre 1865 et 1868.

Devenu un entrepreneur prospère, Paul Ledentu, promu notable commerçant[43] en 1845, accéda un temps à la présidence du syndicat de la miroiterie[44]. En février 1848, sans doute grâce à cette fonction représentative, il fit partie de la Commission du Luxembourg[45], assemblée formée par le Gouvernement provisoire et regroupant patrons et entrepreneurs d’un côté, ouvriers de l’autre, réunis ensemble pour tenter de mettre en place une nouvelle organisation de travail qui permettrait de faire disparaître le chômage. Avec deux autres miroitiers, Paul Ledentu assista, aux côtés de 231 patrons représentant 77 corps de métiers, à l’assemblée générale le 17 mars 1848 au cours de laquelle Louis Blanc précisa les objectifs de leurs travaux.

La Commission fut dissoute par le Gouvernement provisoire le 16 mai, peu avant la suppression des ateliers nationaux le 20 juin, prélude aux journées révolutionnaires de juin 1848 et à la répression du mouvement ouvrier. Nous ignorons quel fut le degré de participation et d’engagement de Paul Ledentu au cours des évènements de la révolution de 1848, mais on peut supposer qu’il se consacrât surtout durant cette période, où le quartier se couvrit de barricades, à la sauvegarde de son entreprise et de ses intérêts.

Outre ses activités commerciales en miroiterie et articles de Paris, dans la capitale et dans la région toulousaine, Paul Ledentu était également devenu propriétaire de parcelles et d’immeubles. En septembre 1846, il acquit par adjudication pour 10 100 francs un terrain domanial, situé 11, rue du Figuier, initialement mis à prix 3 000 francs[46]. Il était déjà, ou devint plus tard, propriétaire de l’immeuble du 16, rue des Filles-du-Calvaire[47].

Lié aux obligations induites par son statut de notable, Paul Ledentu était présent dans les activités sociales et caritatives, notamment celles de son quartier. Il fut membre de l’Association charitable de la paroisse Saint-Paul-Saint-Louis aux côtés de personnes aussi éminentes qu’Hyppolite Fortoul, ministre de l’Instruction publique et des cultes, ou la maréchale Magnan[48]. Après la création, en 1852, par les autorités municipales de commission d’hygiène publique et de salubrité dans chacun des arrondissements de Paris, il fut désigné pour faire partie de celle du IXe arrondissement (aujourd’hui IVe). En 1862, il fut l’un des membres fondateurs de la Société du Prince impérial, association de bienfaisance établie par l’Impératrice Eugénie favorisant la distribution de petits crédits à des artisans ou travailleurs pauvres[49]. On retrouve également Paul Ledentu en 1853 dans une autre entreprise philanthropique, la Caisse d’épargne et de prévoyance de Paris, dont il exerça un poste d’administrateur[50].

Dernier éclat de son activité, Paul Ledentu fut, en 1855, l’un des entrepreneurs choisis pour la construction du Palais de l’industrie édifié sur l’avenue des Champs-Elysées à l’occasion de l’Exposition universelle[21], fournissant le « vitrage des glaces en location et les enseignes »[52]. Puis le miroitier se retira des affaires. Après la mort, en 1853 ou 1854, de son associé Hubert à Toulouse, la veuve de celui-ci reprit seule dans cette ville l’activité de vente de miroirs, sans Ledentu dont la maison continua pour quelques temps encore à fournir en produits les miroitiers du Sud-ouest.

Mais ce qui fut nuisible à l’entreprise de Paul Ledentu, et sans doute surtout à sa réputation, fut sa condamnation en juillet 1855 par le Tribunal civil de la Seine, solidairement avec l’un de ces employés, Liénard, pour s’être approprié l’invention brevetée d’une tuile en verre conçue par un nommé Amuller. Ce dernier s’était adressé en 1853 au miroitier pour faire concevoir un prototype par des verriers. Ledentu, qui avait compris tout l’intérêt de cette tuile empêchant la condensation pour la couverture des ateliers et usines, proposa à son inventeur la création d’une société commune et un partage des bénéfices qui découleraient d’une mise en production. Ne parvenant pas à trouver un accord financier sur ce point avec Amuller, Ledentu, après avoir apporté quelques améliorations à la tuile en verre et se servant de Liénard comme prête-nom, déposa à son tour un brevet. Mais poursuivis pour usurpation de brevet par Amuller, Paul Ledentu fut condamné à 10 000 francs de dommages et intérêts, et Liénard à 2 000 francs. Le tribunal ordonna la publication du jugement dans quatre journaux et son affichage en cent exemplaires. Un jugement en appel en janvier 1859 confirma la condamnation, mais réduisit les dommages et intérêts à 5 000 francs pour Ledentu et 1 000 francs pour Liénard, considérant qu’ Amuller serait bénéficiaire des améliorations que les condamnés avaient apportées à sa tuile de verre[53].

Paul Ledentu n’avait pas attendu le procès en appel pour se retirer des affaires. La direction de la miroiterie fut confiée entre 1857 et 1858 à un nommé F. Pirou[54], sans que l’on connaisse de liens autres que professionnels existant entre celui-ci et Ledentu. Sans doute a-t-il permis de faire la jonction avant de passer la main, en 1859, au successeur désigné de Paul Ledentu à la tête de l’entreprise, son beau-fils Louis-Alphonse Lherminier, né en 1828 d’un premier mariage de la troisième épouse du miroitier, Rose Gilloque[55].

Quittant à la fin des années 1850 la rue Beautreillis pour aller habiter 8, rue du Parc-Royal[56], dans l’ancien hôtel Duret de Chevry, Paul Ledentu se défit peu à peu de ses propriétés. En décembre 1856, il mit en vente la maison qu’il possédait rue des Filles-du-Calvaire et qui lui assurait un revenu annuel de 8 300 francs[57]. En février de l’année suivante, il chercha à vendre aux enchères « en un ou deux lots » et comme « terrain à bâtir » le grand jardin de 721 m² de son hôtel de la rue Beautreillis qui donnait sur la rue de Petit-Musc[58], mais l’opération ne semble pas avoir alors abouti. Ce milieu des années 1850 est également l’époque où des parties de l’hôtel furent transformées et aménagées pour être mises en location auprès d’autres artisans et commerçants, accroissant les revenus apportés jusqu’alors par la location de logements[59]. Quelques années plus tard, en novembre 1863, c’est l’ensemble de la propriété du 22, rue Beautreillis et son « jardin propre à bâtir » qui furent mis en vente par adjudication, peut-être en conséquence de liquidations judiciaires imposées pour couvrir le remboursement de dettes.

Mais plutôt que de supposer que Paul Ledentu ait pu faire de mauvaises affaires l’obligeant à se séparer de son patrimoine, les vrais raisons sont peut-être à rechercher du côté de son fils, Émile, engagé depuis le milieu des années 1850 dans l’édition et la presse musicales, vraisemblablement avec le soutien financier de son père. Les affaires d’Émile Ledentu prirent mauvaise tournure au cours de ces années 1863-1864. La vente à cette époque de ses biens immobiliers par Paul Ledentu lui permit peut-être de couvrir les dettes de son fils.

Nous reviendrons par la suite sur l’histoire des éditions musicales É. Ledentu et l’aventure de son journal L’Univers musical. Mais remarquons déjà que la personnalité de celui qui racheta l’ancien hôtel de Charny à Paul Ledentu le rapprochait à bien des titres de son fils Émile. Mis à prix à 350 000 francs[60], la propriété fut enlevée le 15 décembre pour 361 351,20 francs par Henri-Théodore Ymbert (1827-1894)[61], un avocat à la Cour impériale de Paris et habitant 16 rue de l’Abbaye[62]. Ymbert était docteur en droit et dans sa jeunesse occupa le poste de secrétaire de la Conférence des avocats, ce concours de joutes oratoires[63]. Il fut l’auteur d’études et de dictionnaires juridiques. Mais parallèlement à sa carrière d’avocat, Ymbert fut aussi, entre 1858 et 1869, un brillant compositeur reconnu par la critique de son temps[64], en particulier pour sa mise en musique des Fables de la Fontaine (1860-1862) et pour un opéra bouffe, Les Deux cadis (1861), joué plus d’une année durant à l’Opéra-Lyrique.

Et l’éditeur des partitions des œuvres d’Ymbert, entre 1860 et 1862, fut Émile Ledentu.

(à suivre)

[1] Martine Mantelet, L’hôtel de Charny, 22 rue Beautreillis, Paris, 1988, 64 p. L’ouvrage, qui n’est plus disponible, est consultable à la Bibliothèque nationale de France (cote 8-LK7-62484) ou à la Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (cote 733172). Une réédition de cette étude ou sa mise à disposition en ligne serait bienvenue.

Sur l’hôtel de Charny, citons aussi Charles Lefeuve (1818-1882), Les anciennes maisons de Paris. Histoire de Paris rue par rue, maison par maison, 5 volumes, 5e édition, Paris, C. Reinwald, 1875, t.1, p. 248-250.

[2] M. Mantelet, op. cit., p. 17. Charles Lefeuve date pour sa part, et sans doute de façon erronée, une construction en 1676.

[3] M. Mantelet, op. cit., p. 18.

[4] M. Mantelet, op. cit., p. 26.

[5] M. Mantelet, op. cit., p. 20.

[6] Annonces, affiches et avis divers, 18 février 1754.

[7] M. Mantelet, op. cit., p. 31.

[8] M. Mantelet,op. cit., p. 34.

[9] Almanach du commerce de Paris, année 1827.

[10] Almanach du commerce de Paris, années 1838-1839.

[11] Almanach du commerce de Paris, années 1797-1838, Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du monde…, années 1842-1856 ; Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris, des départements et des pays étrangers, années 1838-1856.

[12] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris…, années 1838-1839.

[13] Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration : ou almanach des 500.000 adresses de Paris…, années 1839-1840.

[14] Le Droit, 6 septembre 1841.

[15] Annonce dans le Journal des Débats politiques et littéraires, 10 avril 1842. Vente signée le 24 décembre 1842 (M. Mantelet, op. cit., p. 35).

[16] Archives de Paris, sommier foncier, DQ18 267.

[17] M. Mantelet, op. cit, p. 35.

[18] Les données généalogiques sur Paul Ledentu sont le fruit des recherches menées par Michel Cribier, que je remercie particulièrement pour cette aide et pour l’éclairage que ces informations ont pu apporter à celles que j’avais collectées dans la presse et les annuaires.

[19] Almanach du commerce de Paris, année 1825 et suivantes.

[20] Jacques Hillairet, La rue Saint-Antoine, Paris, Éditions de Minuit, 1970, p. 140.

[21] Journal du commerce de Paris, années consultées 1825, 1827, 1833.

[22] Pour reprendre le titre de l’ouvrage de André Jardin et André-Jean Tudesq, La France des notables, Paris, Seuil, 1973, 2 vol. (Coll. Nouvelle Histoire de la France contemporaine, 6-7).

[23] Comme l’indiquent leurs publicités parues dans la Gazette du Languedoc en 1834 ou 1837.

[24] Pierre Larousse, Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique, mythologique, bibliographique, Paris, Administration du grand Dictionnaire universel, 1866-1890, 17 vol. – T. 11, 1874, p. 326-327.

[25] Almanach du commerce de Paris, 1835.

[26] D’après annonces publiées dans l’Almanach du commerce de Paris 1832 à 1837.

[27] Gazette du Languedoc, 25 mai 1834.

[28] Leur miroiterie est désignée sous Ledentu et Boyé jusqu’en 1840 dans l’Almanach général des commerçants de Paris et 1838 dans l’Almanach du commerce de Paris, annuaire dans lequel elle prend le simple nom de Ledentu à partir de 1839.

[29] Exposition des beaux-arts et de l’industrie de Toulouse dans les galeries du musée, année 1850, Toulouse, A. Chauvin et Cie, 1850, p. 259.

[30] Le Mémorial des Pyrénées, 18 avril 1845. Ce magasin poursuivit son activité dans les années 1850 et 1860 (Almanach-Bottin du commerce de Paris…, et Annuaire-Almanach du commerce, de l’industrie,…).

[31] La photographie d’une facture pour des cadres trouvée sur un site de vente et signée Ledentu porte en en-tête : Ledentu et cie, Grande rue, n°72, Besançon. Fabrique à Paris, avec l’adresse 22, rue Beautreillis.

[32] Renseignements généalogiques fournis par Michel Cribier.

[33] Selon la publication de son mariage avec Melle Ledreney, L’Ordre, 20 mai 1851.

[34] Almanach-Bottin du commerce de Paris, des départemens de la France et des principales villes du monde…, année 1853.

[35] Mariage le 7 juin 1851 à Paris (informations par Michel Cribier). Il est possible que les liens entre les familles Ledentu et Ledreney aient été plus anciens. En effet, un Ledentu et un Ledreney sont recensés parmi les opticiens de Rennes dans les années 1830 et 1840 (Almanach du commerce de Paris…, année 1832, Annuaire général du commerce, de l’industrie…, année 1838, Almanach général des commerçans de Paris et des départemens…, année 1840). Et dans l’Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature…, des années 1841-1843, c’est au nom de Ledrenée [sic]-Ledentu qu’est référencé la miroiterie de la rue de la Michodière, parallèlement à la miroiterie Ledentu de la rue Saint-Louis-Marais.

[36] Émile-Guillaume Ledentu fut éditeur de partitions musicales et propriétaire-gérant du journal L’Univers musical (1853-1864). Son histoire, qui s’inscrit dans le foisonnement de l’édition musicale au XIXe siècle et qui reste méconnue, mériterait d’être racontée.

[37] Archives de Paris, DQ18 267, Sommier foncier. A noter que la numérotation du 22, rue Beautreillis est variable selon les sources. D’après le sommier foncier, il portait le n° 24 avant de devenir le n° 22. Sur d’autres sources imprimées, l’hôtel portait le numéro 18.

[38] M. Mantelet, op. cit. p. 40. Elle écrit aussi que c’est le gendre de Paul Ledentu qui installa les locaux de la miroiterie au 22 rue Beautreillis en 1843. Les choses se sont déroulées un peu autrement comme on va le voir.

[39] M. Mantelet, op. cit., p. 39. Pour établir ce comparatif et cette chronologie, Martine Mantelet a confronté le descriptif de l’acte de vente de 1842 avec celui du calepin des propriétés bâties de 1852. Les calepins de propriétés conservés aux Archives de Paris (série D1P4) sont des documents cadastraux établis à intervalles réguliers au XIXe siècle. Ce sont des documents précieux décrivant à la fois dans le détail les maisons et bâtiments et informant sur la population qui y habitait. Malheureusement, cette source essentielle sur l’histoire de Paris, son architecture et sa population n’est plus accessible aux chercheurs depuis plus de cinq ans en raison de la présence de fibres d’amiante dans leur conditionnement. On attend toujours qu’un programme de de dépoussiérage/désamiantage des collections ou une numérisation systématique du fonds soit mis en œuvre pour régler ce problème.

[40] Inventaire général des œuvres d’art appartenant à la Ville de Paris, dressé par le service des Beaux-Arts, Paris, Chaix, 1878-1889, Tome 1,Saint-Denis, p. 194.

[41] « Une étude de femme, étude traitée avec facilité, où tout accuse un talent jeune et plein d’avenir », L’Indépendant, 17 avril 1844, L’Écho français, 8 avril 1845.

[42] Le Droit, 20 juillet 1850.

[43] Les notables commerçants, les plus éminents et les mieux établis, élisaient les membres du Tribunal de commerce.

[44] Il est désigné ainsi dans la Gazette nationale, 21 juin 1862, où il figure parmi les fondateurs de la société philanthropique.

[45] Le Commerce, 21 mars 1848.

[46] Le 9 septembre 1846. Recueil des actes administratifs de la Préfecture du département de la Seine, 1846, adjudications du 8 septembre au 22 octobre 1846.

[47] Propriété mise en vente par Ledentu en 1856 au prix de 125 000 francs (Le Siècle, 6 décembre 1856).

[48] Gazette nationale ou le Moniteur universel, 25 janvier 1856.

[49] Gazette nationale ou le Moniteur universel, 21 juin 1862. Sur la Société du Prince impérial, voir : https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_du_Prince_Imp%C3%A9rial

[50] Caisse d’épargne et de prévoyance de Paris, Rapports et comptes rendus des opérations de la caisse d’épargne de Paris pour l’année 1853, Paris, 1854, p. 6.

[51] Ce Palais de l’industrie servit aux Expositions universelles de 1855, 1878 et 1889 ainsi qu’aux Salons artistiques et à des foires agricoles. Il fut démoli en 1899 et remplacé par les actuels Petit et Grand Palais.

[52] Le Siècle, 20 mars 1855.

[53] Le Droit, 22 avril 1859 ; Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire, Tome 5, 1859, p. 130-137 ; La Presse, 23 mars 1861 ; Le Monde, 24 mars 1861. Liénard jeune fut d’abord miroitier 16, rue des Fossé-Saint-Germain-des-Prés (aujourd’hui rue de l’Ancienne Comédie, 6e)). On le retrouve 4, rue des Lions-Saint-Paul de 1837 à 1842, époque om il rejoint sans doute la miroiterie de Ledentu rue Beautreillis (Almanach du commerce de Paris, Almanach-Bottin du commerce de Paris…, années correspondantes).

[54] Almanach-annuaire du commerce, de l’industrie, de la magistrature,…, Firmin Didot et Bottin réunis, Paris, années 1857 et 1858. A noter que l’on retrouve un F. Pirou à la tête d’une manufacture de glaces encadrées à Montluçon, en 1878 (Alliance républicaine de Saône-et-Loire, 17 juillet 1878).

[55] Les liens familiaux entre Paul Ledentu et Louis-Alphonse Lherminier m’ont été révélé grâce aux recherches généalogiques de Michel Cribier. Après son premier mariage le 7 juin 1824 avec Victoire Boyé, d’où est issu Emile-Guillaume (1827-1896), Paul Ledentu épousa en secondes noces Philiberte Noblet le 15 juin 1833. Après le décès de celle-ci, il se remaria le 31 mars 1835 avec Rose Gillocque, veuve de Pierre Augustin Alphonse Lherminier, mort en 1833, et mère de Louis-Alphonse (1828-1888). Un nouvel enfant, Fortuné Paul Marie Ledentu (1844-1890) naquit de cette troisième union de Paul Ledentu.

[56] Annuaire des notables commerçants de la ville de Paris…, Paris, Techener, 1861.

[57] Le Siècle, 6 décembre 1856, Gazette municipale, Revue municipale, 1er février 1857.

[58] Gazette municipale, Revue municipale, 10 février 1857.

[59] Notamment l’installation en 1856 de D’Hertmani et Christophe, fabricants de bronzes et lampes, et leur successeurs, dont nous reparlerons dans un article suivant.

[60] Archives de Paris, D18 267, Sommier foncier, et Le Temps, 13 novembre 1863.

[61] Voir la fiche Wikipedia US de Théodore Ymbert. Son père, Jean-Gilbert (1786-1846), également homme de loi, fut par ailleurs l’auteur de nombreuses pièces de vaudeville.

[62] Archives de Paris, D18 267, où son nom est orthographié Imbert ; Annuaire général du commerce, de l’industrie, de la magistrature et de l’administration…, année 1863. Henri-Théodore Ymbert (1827-1894), docteur en droit, fut aussi l’auteur d’études et de dictionnaires de droit, notamment d’un Essais critiques sur le Code Napoléon (Paris, Cosse et Marchal, 1860) et collabora au Dictionnaire général d’administration, publié sous la direction d’Alfred Blanche (Paris, Paul Dupont, 1884, 2 vol.). Il publia aussi des critiques littéraires dans le journal de l’abbé Migne, La Voix de la Vérité. Sa carrière musicale semble s’être arrêtée en 1869, date à laquelle cesse sa production d’œuvres. Il entama alors une carrière politique. Nommé suppléant du juge de paix du canton de Bourbonne-Les-Bains (Haute-Marne) en août 1871 (Le Droit, 31 août 1871), il devient maire de cette ville de 1873 à 1878.

[63] Le Droit, 14 mars 1856.

[64] A propos des Deux cadis, Le Tintamarre écrivait le 3 mars 1861 : « On parle avec grands éloges de la partition de ce jeune compositeur, qui, pour son coup d’essai, pourrait se révéler un coup de maître ». Dans la Gazette nationale ou le Moniteur universel du 31 mars 1861 : « L’auteur de la musique, on peut l’affirmer sans crainte d’erreur qu’il ira loin si on lui donne l’occasion de se produire dans une œuvre plus développée et plus considérable. Il a des idées, du savoir et du goût. Il a l’inspiration mélodique qui est un don de la nature […].